La primera vez que se apareció mi padre fue la noche después de firmar el contrato con el diablo. Su cuerpo apareció en mis sueños etéreo, pero reconocible, tocado y laureado, como un antiguo césar. Su voz, clara y serena, me repetía «¿tú también, Bruto?». Desperté empapado en sudor.

A la mañana siguiente, con la resaca del sueño intranquilo, me asaltaron dudas de si había hecho lo correcto. Sobre mi hombro derecho creí ver un angelito que me invitaba a llamar al editor y anular el contrato. Sobre el izquierdo, burlón, un pequeño demonio me recordaba la cantidad de ceros del cheque que me habían extendido.

Me enfrenté a la mirada curiosa de mi mujer sin más argumentos que un mal sueño y, convenciéndome de que era así, me fui al trabajo, a seguir con la vida como siguen las cosas que no tienen mucho sentido y en la que mi padre era sólo un recuerdo.

Después de esa vez, vinieron muchas más. Los primeros días fue en sueños, unas veces como un césar; otras veces como un batallón de fusilamiento en el que yo era el que sostenía el arma y cargaba contra mi padre sin piedad; y otras, simplemente, lo veía sentado en el sillón frente a mi cama, con gesto serio y decepcionado. Sólo habló en la primera ocasión, el resto no le hizo falta, había conseguido que yo supiera qué quería y qué pensaba de lo que había hecho contraviniendo sus últimas voluntades.

«Esta historia nunca verá la luz». Mi padre creía que su última obra no tenía la calidad suficiente para compartirla con el mundo. Él, que tanto amaba su trabajo, al acabar aquel borrador, entre abandonos de la memoria, tuvo la lucidez suficiente para rogarme que nunca se publicara.

Fue a la quinta aparición cuando comprendí que me había vendido por un puñado de dólares. Había sucumbido a la tentación. Volví a levantarme empapado en sudor, pero con el firme propósito de anular el contrato por el que, a cambio de treinta monedas, habían apresado las letras de mi padre por los siglos de los siglos, o, al menos, por el tiempo que la editorial conservara sus derechos.

El fantasma de mi padre me acompañaba cuando me dirigí a la editorial. Al grito de «¡qué paren las rotativas!» me colé en el lujoso despacho del editor que, sobresaltado, tiró al suelo el teléfono móvil y un tocho de papeles que parecía leer a su interlocutor.

El editor se rió con maldad cuando le pedí que anuláramos el contrato y detuviéramos la publicación del libro de mi padre. Rió con saña ante mi estulticia. «No has leído la letra pequeña». Sacó del cajón el contrato y se puso las gafas con la intención de ilustrarme. «La anulación unilateral del presente contrato por parte del autor o herederos supondrá el nacimiento de la obligación de éste al abono de un millón de euros por cada año de cesión de los derechos de autor que resten».

Setenta. Setenta años y setenta millones. No tenía monedas para pagarlo. Tampoco tendría tiempo ni asumiendo un calendario de módicos pagos. Estaba atado de pies y manos, lo sabía el editor, lo sabía mi abogado, lo sabía mi mujer que sí había leído el contrato y lo sabía mi padre, o su fantasma, que me miraba apesadumbrado desde su privilegiado lugar a la espalda del editor.

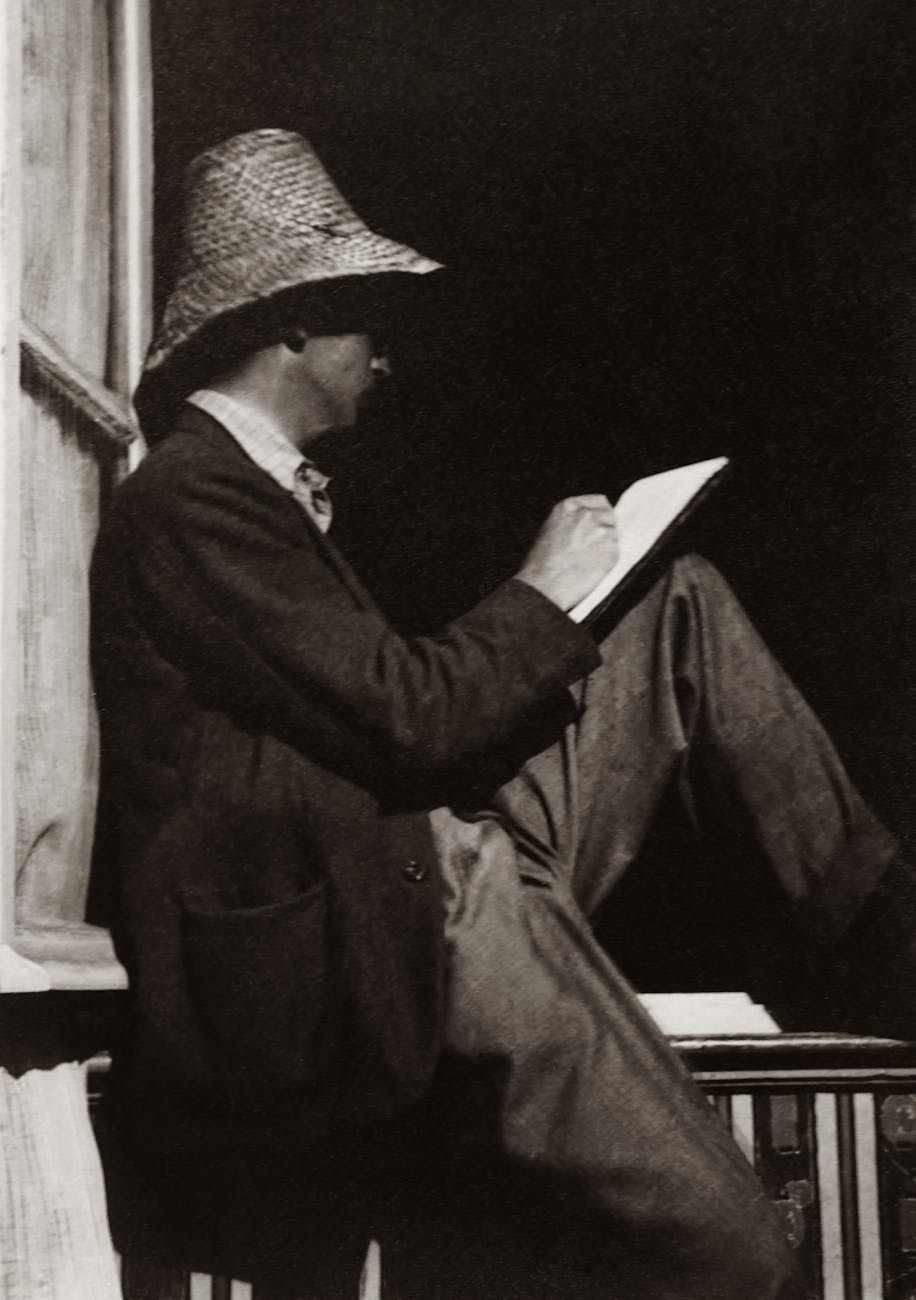

Al día siguiente los periódicos hablaban de la repentina muerte por infarto del editor jefe de la editorial Galaxia. Al día siguiente, nadie en la editorial encontró el libro póstumo del premio nobel. Al día siguiente, el fantasma de mi padre se despidió levantándose el sombrero y diluyéndose en la nada.

Una retirada a lo grande.

Me gustaLe gusta a 1 persona

Sin duda 🙂

Me gustaMe gusta